�s���j���[�XDESCRIPTION based on LAW

����̃[���Ύ�����ۈ痿�����@�s���u26�N�x���{����v

�@�s�c��11�������26���A�{��c���ĊJ���A9�l���l����i�c�ĊO����j�����B�L���Y�s���́A��N11���̎s���I�Ō���Ɍf�����u�[���Ύ�����ۈ痿�������v�ɂ��āA�s�����̈����𗝗R�Ɂu�����_�ł�2026�N�x�Ɏ��{���邱�Ƃ͋ɂ߂Č������v�Əq�ׂ��B

�@�s�ł͌��݁A���̐��x��3�Ύ�����̕ۈ痿���Ƃ��A�s�Ǝ��̎{��Ƃ��đ�3�q�̓[���Ύ����疳���ɂ��Ă���B�L��s���͌���ŁA��1�q���܂ނ��ׂĂ̎q�ǂ��������鐭����f���Ă���A�����ɂ͐V����67���~�̗\�Z���K�v�ɂȂ�B

�@�L��s���͓��قŁA26�N�x�̎��{�������闝�R�ɂ��āu���ɋꂵ���������Ԃ��Ɋm�F����Ǝ����Ɍ������n�[�h���͑�ύ����v�Əq�ׂ��B�u�q��ĉƒ낪������o�ϓI���S�̌y������S���Ďq��Ă��ł����Ղ���邱�Ƃ͏d�v�v�ƔC�����̎��{�Ɉӗ~�������A�����̌����𑱂���Ƃ����B

�i2025�N11��27���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�R���r�j�ŏZ���[�@���N12���������j

�s�A�z����ꂩ������

�@�s�͂V���A�s�����R���r�j�Ń}�C�i���o�[�J�[�h���g���ďZ���[�̎ʂ��Ȃǂ��擾�ł���u�R���r�j��t�v�T�[�r�X���A2026�N12���ɓ���������j�𖾂炩�ɂ����B

�@�s�͂���܂œ���������26�N�x���Ƃ��Ă����B�s�̒S���҂́A�����z�肵�Ă���27�N�P������ꂩ�����x���߂���Ɛ����B�u��������������̂��v�]�����������Ă����B�啝�ȑO�|���͍�����A�V�X�e�����C�̍H���������ŒZ�k���\�ƂȂ����B�x�ꂪ�Ȃ��悤�S�͂Ŏ��g�ށv�Ƙb�����B

�@�s�͐��ߎs�ŗB��A�R���r�j��t�����Ă��Ȃ��B�O�s���̉͑��������O�c�@�c�����}�C�i���o�[���x�ɔ����Ă������߂����A�X�}�[�g�t�H���ł��R���r�j�Ŏ擾�ł���T�[�r�X���n�܂������Ƃō�N�P���ɓ����ւƓ]�����B

�i2025�N10��8���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

��\�Z�ĂȂlj��@�s�c��9������

�@�s�c��9�������1���A�{��c���ĊJ���A49��3100���~�̖{�N�x��ʉ�v��\�Z�ĂȂ�22�c�ĂƋc����o�̈ӌ���6�����������B2024�N�x��ʉ�v�̌��Z�F��ĂȂ�17�����lj��ŏ�����ꂽ�B

�i2025�N10��2���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

���s����쐶�V�J������

���É���@����A��Ŗh��

�@�s�c��9�������22���A�{��c���ĊJ���A8�l���l����i�c�ĊO����j�����B�L���Y�s���́A���É���̓��x�Őe�q2�������ƂȂ����V�J�́u��Łv��h�����߁A���s�s���ŕߊl��A�E�������\�肳��Ă���쐶�V�J�̏������������ӌ����������B���c���̎���ɓ������B

�@���É���̃V�J�������ẮA���c���������I�ɐ�ł��Ă��܂���6������Ŏw�E�B�L��s���͑��s����̎���������������Ɠ����Ă����B�V�J�̕ی슈����ޗǎs�ȂǂœW�J���Ă���{�����e�B�A�c�́u�_�������L�u�ꓯ�v�����̂��Ƃ��Œm��A���s�s������̕r���ӂŎE�������ꂢ��V�J�̖��É���ł̎������c���ɒ�Ă����B

�@22���̌l����Ő��c���́u���s�s�̃V�J�͂��̂܂܂��ƎE����Ă��܂��B���É���ň�������Ắv�Ƌ����B�L��s���́A���݂���2���ւ̃X�g���X�Ȃǂ��l��������Łu11���ɂ͕ی�ł���悤�������A12�����߂ǂɂł��邾�������}���������悤�ɍő���w�͂���v�Ɠ������B

�@�T�������L�u�ꓯ��3�l�͖{��c�I����A�L��s���Ɂu�����ł������~�����Ƃ��ł���`�����X�A�ǂ�����Ƃ��ĂȂ�Ƃ����������Ăق����v�Ɨv�]�����B���䂢�Âݕ���\�͖{���̎�ނɁu����ł��܂��Ă͉��ɂ��Ȃ�Ȃ��B�K�v�Ƃ���Ă���Ƃ���ɂȂ���v�Ƙb�����B

�@���s�s�ɂ��ƁB�r���ӂł͍�N�x�A��80���̖쐶�V�J���m�F�B�s�X�n�ɏo�v���A��ʎ��̂ɂȂ��������߁A�E������i�߂��B���݊m�F����Ă���̂�40���قǂƂ����A�S���҂́u���É��s�Ō}������Ă���������Ȃ狦�͂������v�Ƙb�����B

�@���É���ł́A������2��ˎ哿����F�̂����17���I�㔼����V�J�������Ă����Ƃ���邪�A�펞���̐H����Ŏ��ŁB���A���݂̓��R����������3��������A�ꎞ��56���ɂȂ����B�a���ȂǂŌ������钆�A1991�N�ɓ����O�Ƃ̉��Řa�̎R��ɂ��铮��������3����������B�V�J�͓��x�ŕ����������Ă������A���݂͐e�q�́u���݂������v�u��܂ނ炿���v�������Ȃ��B

���V�f�W�^���p�X�@�I�����C���̔���

�N�x���߂���

�@�s��22���A���É���Ⓦ�R�������A�s�Ȋw�قȂǂ̓��ꌔ����̂ƂȂ������V�f�W�^���p�X�����A�I�����C���Ŕ̔�������j�𖾂炩�ɂ����B���N�̃A�W�A�E�A�W�A�p�����i���m�E���É����j���@�ɑ��������҂����C���o�E���h�i�K���q�j�ɂ��Ή�����B�����c���̌l����ɍ����ƕ��ό������𗬋ǒ����������B

�@�s�ɂ��ƁA���Ɋe�{�݂ł�QR�R�[�h��p�����f�W�^���`�P�b�g��̔����Ă��邪�A���ꌔ����̉��������V�p�X����邱�Ƃő؍ݎ��Ԃ𑝂₵�A�h���������̊g��ɂȂ���B�s�{�݂̂ق��A������p�ق⒆���d�̓~���C�^���[�i���É��e���r���j�A���É��`�����قȂǂ̓��ꌔ����̉������邱�Ƃ��������Ă���A�{�N�x���̔̔���ڎw���B���i�͖���B

�@�����c���́u���É��͓�������Ɣ�ׂăC���o�E���h�Ή����o�x��Ă���B�f�W�^���p�X���I�����C���ōw���ł���Ɨ��s�̌v������Ă₷���v�Ǝw�E�B�����ǒ��́A���V�p�X�̓����Ŗ��É��̖��͂M���A�ĖK�̂��������ɂ��Ȃ������Ƃ��A�u�A�W�A�E�A�W�A�p�����Ƃ�����D�̋@������ƂȂ��A�ϋɓI�Ɏ��g��ł��������v�Ɠ��ق����B

�i2025�N9��23���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�I���Ɏ��V�p�X�@�ό��{�݂���

���͔��M���ҁA�s���z�z��

�@�s�c��9�������19���A�{��c���ĊJ���A8�l���l����i�c�ĊO����j�����B�s�́A�A�W�A�E�A�W�A�p�����i���m�E���É����j�̑I���W�҂Ɏs���̊ό��{�݂��ŗ��p�ł�����V�o�X��z�z������j���������B�I���Ɍ𗬃T�C�g�iSNS�j�ȂǂŔ��M���Ă��炢�A���É��̖��͂������O�ɓ`����_���B

�@���N9�`10���̃A�W�A���ɂ̓A�W�A�n�悩��ő�1��5��l�̑I��E�������Q�����A�����ĊJ�����A�W�A�p�����ł�4��l���K���B�uSNS����̑I��͑؍ݒ��̗l�q�M����̂�������O�v�Ƌc�����w�E������܂����B�u�s���ۗL����{�݂��ő�����p���Ă��炢�A�̌��𐢊E�ɔ��M���Ă�����Ắv�Ƃ̎��₪����܂����B

�@�s���́A���É���Ⓦ�R���A�����ȂǁA�s�̊ό��{�݂ɖ����œ���ł���J�[�h�^�p�X�|�[�g�̔z�z�Ɍ����āA���g�D�ψ���ƌ������Ă���Ɖ����B���c���ȑ����ǒ��́u�����_�@�ɖ��É��̖��͂����E�ɔ��M����A�C���o�E���h�i�K���q�j�̑�����𗬐l���̊g��ɂȂ������v�Əq�ׂ��B

�����E�����ψ��@�����ɏ������x�@�s���n�ݕ��j

�@�s��19���A�����ψ��E�����ψ��̂Ȃ��s�����������邽�߁A�������x�𑁊��ɑn�݂�����j�𖾂炩�ɂ����B�c���̎���ɎR�c���s���N�����ǒ����������B

�@�s�n�拤�����i�ۂɂ��ƁA�����ψ��E�����ψ��͑o�������˖���V�����A�s�͒ʐM����ʔ�ȂǂƂ��ĔN��6���~���x�����Ă���B�����s��_�ˎs�ł͖�13���~�ŁA���É��s�͐��ߎs�ł��Ⴂ�����Ƃ����B

�@����A�s�̈ψ���1971�N�x���玩��I�����Ƃ��āA�����ނ�65�Έȏ�̈�l��炵��75�Έȏ�̍���҂݂̂̐��т�K�₷��u�ЂƂ��炵����҂����������������^���v���s���Ă���B���s�ɂ͂Ȃ����������A���������̔����߂��ɋy�сA�ψ��̕��S�ɂȂ��Ă���B����ɂ��A�^���ւ̔�d������ɑ������Ƃ��l������B

�@�s�̈ψ��[�����͔N�X�������Ă���A4�����_�Ŗ�94���B�R�c�ǒ��́u�����^���������\�Ȃ��̂ɂ��邽�߁A�s������̓K�Ȏx�����K�v���v�Ɠ��ق����B�����͈ψ��l�ł͂Ȃ��A�ψ��ō\�����鋦�c��ɑ��Ďx�����邱�Ƃ�z�肵�Ă���B

�i2025�N9��20���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�B���J�����T�m�@�����@�s���j�s���w�Z�A�{�N�x����

�@�s�c��9�������18���A�{��c���ĊJ���A10�l���l����i�c�ĊO����j�����B�s����������̓��e�摜���𗬃T�C�g�iSNS�j�ŋ��L�����Ƃ���鎖�����A���Y�O�����璷�́A�s���w�Z�ł̓��B�h�~��Ƃ��āA�B���J�����̒T�m�@��{�N�x���ɓ���������j���������B

�@���Y���璷�͓��قŁA�������o��ɋ�����g�C���A�X�ߎ��ȂǂŒ���I�ɉB���J�����̗L����_������悤�w�Z�Ɏw�������Ɛ����B���̏�ŁA�T�m�@�̊��p�́u�_���̐��x���オ���҂����v�Əq�ׂ��B

�@�s���ςɂ��ƁA�T�m�@�̓J�������甭������d�g��d���g�Ȃǂ����m����B�����O���[�v�̃����o�[�Ƃ��ĉ��l�s�����̋������ߕ߂��ꂽ���Ƃ��A���������߂����s�̉^�p���@���Q�l�ɂ��Ȃ���A�S�s�����w�Z�œ������邩�ǂ����ȂǕ]��������l�߂Ă����B

�@�w�Z�ł̖h�ƃJ�����ݒu�ɂ��ẮA�u���\�͂̋^�����������ꍇ�ɓK�Ȏ����W�̔c���ɂȂ������A�L�^����邱�Ƃւ̎������k�ւ̐S���I�ȕ��S�⎩�R�ȍs���̗}���ɂȂ��肩�˂Ȃ��v�Ƃ��A�����̍Ĕ��h�~����c�_����s���ς̃v���W�F�N�g�`�[���ŁA�L���҂�ی�҂̈ӌ��܂��Ȃ���ݒu�̗L������������l�����������B

�@����A�q�ǂ����N�ǂ̍������i�ǒ��́A���ǂ��鎙���{��{�݂ł̖h�ƃJ�����ݒu�Ɍ����A�����̃v���C�o�V�[�ɔz�������^�p���[�����������Ă������j���������B�L���Y�s���́A�q�ǂ��ւ̐��\�͑�ɂ��āu�����ʓI�Ȃ��̂Ƃ��邽�߁A�q�ǂ����N�ǂƋ���ψ���A�g���A����Ɍ����Ď��g�ށv�Ɠ��ق����B�i2025�N9��19���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�A���~�ʎ�������@�������j�@

�s�c��ςŏ��ċc�_

�ӌ�����ցu�H�㐶���҂ɋ��L���v�ӌ���

�@�s��1���̎s�c������ψ���ŁA�A���~�ʂȂǎ������݂̖��f����������֎~������Ăɂ��āA�ᔽ�҂�50���~�ȉ��̔������Ȃ������荞�ޕ��j���������B���ẮA7�`8���Ɏ��{����p�u���b�N�R�����g�i�ӌ�����j���o�Ďs�c��11������ɒ�o���A���N4���̎{�s��ڎw���B

�@�s�ɂ��ƁA��ʉƒ납��o�鎑�����݂͊e�˂������͎s���e�n�̎����X�e�[�V�����Ŏ��W���Ă���B�����A�A���~�ʂȂǂ������ẮA��������s�ׂɊւ���ʕ�2024�N�x�Ɍv393������A20��������20�N�x�̖�20�{�ɒB�����B�����̎s�����i�̍������w�i�ɂ���Ƃ݂���B

�@����A�s�ɂ̓A���~�ʂȂǂ̖��f����������֎~������͂Ȃ��A���������邱�Ƃւ̕s���̐���A�����X�e�[�V�����ŗ����ԂȂǂ�S���Z����ɕ��S�������Ă���B

�@���̂��߁A�s�͈ᔽ�҂ɐ��������▽�߂��o���A�]��Ȃ��ꍇ�͌x�@�ɍ�����������Ō����B50���~�ȉ��̔������Ȃ������̗��N10������̓K�p�����Ăɐ��荞�ށB�����A�q�ǂ����w��A�����c��Ȃǎ��O�ɓ͂��o���c�̂͑Ώۂ��珜�O����Ƃ����B�����z�͑��̎����̗̂���Q�l�ɂ����B

�@�A���~�ʂȂǂ̎������݂��M�d�Ȏ������Ƃ��Ă���H�㐶���҂�����B�����c���́u��s���͂��Ȃ����A���邱�Ƃ�m��Ȃ����ɂ͂�����ƒm�点�Ăق����B�i�������ǂȂǁj���܂��܂Ȗʂ���A�v���[�`���Ăق����v�Ɨv�]�B�s�̒S���҂́u��ᐧ��ɂ��ď�L�J�ɐi�߂����v�Ɛ������A�s���i�߂镟���{��Ɍ��ѕt������悤�w�߂�Ƃ����B

�@�s�ł͌Î��̖��f����������ւ����Ⴊ11�N�ɋc����Ăɂ�萧�肳��A�ᔽ�҂�5���~�ȉ��̉ߗ��Ƃ��锱����݂��Ă���B����̏��Ăł���������̋֎~�ΏۂɌÎ����܂߂Ă��邽�߁A11�N����̏����Ă���1�l�̓��c�c���́u�S�Ă�������Ⴊ���ʓI���v�Ƃ��ē����͔p�~���ׂ����Ƃ̍l�����������B

�@�s�ɂ��ƁA�A���~�ʂȂǂ̖��f����������֎~�������1�����_�őS��20�̐��ߎs�̂����A�l���╟���Ȃ�15�s�ɂ���B

�i2025�N7��2���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�u�ЊQ�~�����v��������ց@���Ԓc�̂Ɓ@�v���ȋ~�o��ڎw��

�@�s�c��6�������24���A�{��c���ĊJ���A8�l���c�ĊO����������B�s�͖{�N�x���ɁA�ЊQ����ōs���s���̑{���������s���u�ЊQ�~�����v���^�p����c�̂ƁA�l���~���Ɋւ��鋦������������j�𖾂炩�ɂ����B�ЊQ���A�f�����h���v���ɋ��͂��Ă��炤�̐��𐮂��A�v���ȋ~�o�ɂȂ���_���B�v�É��c���̎���ɓ������B

�@�ЊQ�~�����͖��Ԃ̃{�����e�B�A�c�̂Ȃǂ����L����B���Ԓc�̂Ƃ̋�������͑S���̎����̂Ŏ��Ⴊ���邪�A���É��s�͖������B

�@�v�É��c���͌����̓|���y������Ő������߂ɂȂ�����Ў҂̋~�o�����́A�l��d�@�ł͑Ή��Ɍ��E������Ǝw�E�B�u�L�o��@���͂ɗD�ꂽ�ЊQ�~�������S���̍ЊQ����ő����̖����~���Ă����v�Ƌ��������B

�@����A�ߋ��ɋ��薢�����̎����̂ŋ~�o�������x��鎖�Ă��������Ɛ������u���肪����Α{���J�n�܂ł̎��Ԃ͒Z�k�ł����v�Əq�ׂ��B��C�g���t����n�k�̔����ɔ����A�s������������K�v���Ƒi�����B

�@�ɓ���`���h�ǒ��́u�l���~�������ւ̌��ʂ͏\���ɗ������Ă���B�v�Ɠ��فB�ЊQ����Őv���Ɉ��S���Ċ����ł���d�g�݂Â����⏞���x�̐������������A�u���Ԓc�̂Ƌ��c���d�ˁA�{�N�x���̒���������ڎw�������v�Əq�ׂ��B���ʓI�ȋ~�o�����̂��߁A�����납�瑊�݂̈ӎv�a�ʂ�P���̕K�v�����������B

�@�v�É��c���͍ЊQ���ɑ��{�����ݒu�����s�����������̒��ɂɍЊQ�~�������ł���悤�ɂ��āA�ЊQ�Ή����~���ɂł���悤�ɂƂ����߂��B���c���ȑ����ǒ��́A�@���Ɋ�Â�����`���̂���ӓ����ȂǂƈႢ�A�ЊQ�~�����ɋ`���͂Ȃ��Ɛ����B���̏�ŁA����������������u�ЊQ�~�����͈��̌P�����Ă���B�����͋~�����̊������~���ɂł���悤���g�ށv�Ɠ��ق����B

�i2025�N6��25���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

����}�[�N�����{�݂Ɂ@���������p��e��l�ł��C�y��

�@�s�c��6�������23���A�{��c���ĊJ���A8�l���c�ĊO���₵���B�s�́A��e������ł���ꏊ�ł��邱�Ƃ������u����}�[�N�v�������{�݂̎������ɒ��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B���Ԏ��Ǝ҂ɂ��}�[�N�̓������Ăт����Ă����B���X�c���̎���ɓ������A

�@����}�[�N�́A��N10���ɐ_�ސ쌧���S���ŏ��߂āA��e���Ԃ����ƈꏏ�łȂ��Ă��������ō�����₷���Ȃ�悤�ɓ��������B2500�O���������Ő��܂ꂽ�ꍇ�A���@���̐Ԃ����ɕ����͂���K�v������A�u��e1�l�ł͎������ɓ���̂ɋC��������v�Ȃǂ̐��f�����B

�@���X�c���́A���E���q�ǂ��Ɨ��ꂽ��e��������K�v�ɂȂ邱�Ƃ�����B�u����ł���ꏊ����������邱�Ƃ́A�Љ�Q����A�J���A�ɂ��Ȃ���v�ƈӋ`�����A�s���Ƀ}�[�N�����̕��j�����B�������i�q�ǂ����N�ǒ��͓��قŁu�C���˂Ȃ��������𗘗p�ł�����ɂ��邱�Ƃ͑�Ϗd�v�v�Ƒ��₩�ɓ�����i�߂�l�����������B

�@�s�͍��Ăɂ��Ǝ��̃}�[�N���쐬���A�n���S�w�\���������Ȃǂ̎������Ɍf��������j�B�s�����E�F�u�T�C�g�ȂǂŃ}�[�N�����m���A���Ԏ��Ǝ҂ɂ��f���̋��͂��˗����Ă����B

�i2025�N6��24���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�T�[�u��40���N�Ō[���Î��@�@26�N�x�A�⏕�����y���ނ�

�@�s�c��6�������20���A�{��c���ĊJ���A10�l���c�ĊO����������B�L���Y�s���́A�ڂ̕s���R�Ȏ�l����ʎ��̂�����A���O�����������u�ӓ����T�[�u�v�̓������s���ɐݒu����Ă���40���N�ƂȂ�2026�N�x�A�s���Őg�̏�Q�ҕ⏕���̕��y�[���Ɋւ���C�x���g���J�����j�𖾂炩�ɂ����B�c�Ӌc���̎���ɓ������B�T�[�u�Ɋւ��鋳�ނ����A�q�ǂ������Ɍ��т�`���A�����ւ̗����������B

�@�T�[�u��1982�N1��25���̐�̍~�钩�A���������i���S��s�j�̍����Ŏ�l�ƕ��s���ɑO���痈����p�Ԃ����l�������Ă͂˔����A���O���̐ؒf��p�����B���̈�b�͐V���Ȃǂŕ��ӓ����̎Љ�I�ȔF�m���L�߂��B�T�[�u��������86�N4���ɖ��w�ɓ��������Ă��A��ɖ��w�̍Đ����ʼnh�Ɉڐ݂��ꂽ�B

�@�c�Ӌc����2026�N���T�[�u���̌�������40�N�A28�N�̓T�[�u������ł���40�N�̐ߖڂƂȂ邱�Ƃ܂��A�u���тɎv�����͂��A���p���A���M����͖̂��É��s�̖��߂��B�v�Ǝw�E�����B

�@26�N�ɂ̓A�W�A�E�A�W�A�p�����Z���i���m�E���É����j���J�����B�L��s���́A�u�����̐l�����{�ɖK��A�𗬂���26�N�x�̃C�x���g�J�Â������������B�ӓ������͂��ߐg�̏�Q�ҕ⏕�����s���ɍL���m���Ă��炤�����@��v�Əq�ׂ��B�C�x���g�ɂ��Ắu�s������Q�̗L���ŕ����u�Ă��邱�ƂȂ��A���݂ɐl�i�ƌ��d�������ċ�������Љ�̎����ɂȂ���v�ƈӋ`�����������B

�@�s���ς̓T�[�u�̋��ނ�V���ɍ����j�ŁA���猻��ł����p����B�ؓc�m�L���璷�́u�q�ǂ��ɂƂ��Đg�߂ȓ��e���ނɊw�K����̂͋����������₷���A��������������v�Ɠ��ق����B�s���ς́A���ނ��f�W�^���w�K�����Ɏ�����A�������k����l��䎝�^�u���b�g�[���ʼn{���ł���悤�ɂ�����j�B���ނ̓��e�͍��㌟������B�ؓc���璷�́u�q�ǂ����g�̏�Q�ҕ⏕����o���A�t���[�ȂǎЉ���ɂ��čl����_�@�ɂ������v�Əq�ׂ��B

�i2025�N6��21���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�㉺���������l�グ�������ĂȂlj�

�s�c������

�@�s�c��2�������21���A�{��c���ĊJ���A��N11���ɏA�C�����L���Y�s�������߂ĕҐ�����1��6171���~��2025�N�x��ʉ�v�����\�Z�Ă�A10������㉺����������l�グ����������ĂȂnjv65�c�Ă����E���ӂ��A����B

�@�㉺���������͈�ʓI�ȒP�g���тŌ�415�~�A4�l���тŌ�239�~�̒l�グ�ƂȂ�A�l�グ�͐�����29�N�Ԃ�A��������25�N�Ԃ�B�{�݂̘V������d�C��ȂǕ��������܂������̂ŁA�L��s���͕��̎�ނɁu��Ɠw�͂����ł͂���Ă�������a�̌��f�B�S�ꂵ�����A�������������������v�Əq�ׂ��B

�@9�N�A���ʼnߋ��ő�ƂȂ��������\�Z�ɂ́A26�N�ɊJ�����A�W�A�E�A�W�A�p�����Z���i���m�E���É����j�̑��o��Ɗ֘A�o���150���~�Ȃǂ��܂܂��B�\�Z�������A�L��s���́u�c��Ƃ͂�������c�_���ł�������ɂȂ����B��������ݓI�ȋc�_���d�˂����v�Əq�ׂ��B

�i2025�N3��22���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�ی�L�⌢�@SNS�ŏ��n���i

�@�s�́A�𗬃T�C�g�iSNS�j�Ȃǂ�ʂ��ĕی삶���L�⌢�̐V���Ȏ�����ւ̏��n�𑣐i������g�݂��n�߂�B����܂ł͏��n��̉��ɍs���Ȃ��ƔL�⌢�����邱�Ƃ�����������A���Ԃ̎������W�T�C�g�𗘗p���ĕ��L���l�ɋ����������Ă��炤�B

�@18���̎s�c����������ψ���ŁA��{�c���̎���Ɏs�����炩�ɂ����B

�@�s�͎�����̎��S��a�C�Ȃǂʼnƒ�Ŏ����Ȃ��Ȃ����y�b�g������A�s��������Z���^�[�i����j�ŕی삵�Ă���B�{�����e�B�A�̋��͂�A�Z���^�[��s���Ō�1��قNJJ�����n��ŐV���Ȏ������T���Ă���B�Z���^�[�ł̔L�̎��琔�͂R�����_�łőO�N������38�C���̏ƂȂ��Ă���B

�@�V���Ȏ��g�݂ł́A���Ԃ̎������W�T�C�g�uADOPTION PARK�v�ɕی삵�Ă���L�⌢��o�^�B�N���ѐF�A�s�D�����̗L���Ȃǂ̏����X�}�[�g�t�H���Ȃǂʼn{���ł���悤�ɂ���B�s�Ȃǂ��^�p����SNS�ŏ����g�U���A�������������l�ɃZ���^�[�ɗ��Ď��ۂɐG�ꂠ���Ă��炤�B

�@�a�C�Ȃǂł�ނȂ��E���������L��2024�N�x��22�C�i23�N�x��20�C�j����A�s��29�N�x�܂łɌ��L�̎E�����[����ڕW�ɂ���B���͊��Ƀ[����B�����Ă���B

�@���N�����ǂ̒S���҂́u�f�W�^�������p���ĐV���Ȏ�����ւ̉~���ȏ��n��i�߁A�E�����[����ڎw�������v�Ƙb���Ă���B

�i2025�N3��20���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�t���[�X�N�[�����p�ی�҂Ɍo�ϓI�x��

�s���j�@26�N�x����A�^�c�c�̂ɂ�

�@�L���Y�s����18���A�s�o�Z�̎������k�����p����u���ԃt���[�X�N�[���v�ɂ��āA2026�N�x����^�c�c�̂�ی�҂ւ̌o�ϓI�x�������{������j�𖾂炩�ɂ����B�s�c���q�ǂ��ψ���œ��c�a�G�c���̎���ɓ������B

�@���ԃt���[�X�N�[���̌o�ϓI�x���ł́A�����s���ی�҂ɗ��p���������z�ő�2���~�⏕���A�^�c�c�̂ɑ��Ă��x�����x������B�L��s���́u�Ő�[�̓����s�ɕ����Ȃ��悤�Ȗ��É��ł̎x�����x���\�z�ł���悤��������B�S�Ă̎q�ǂ��̊w�т̕ۏ�}�邱�Ƃ������ɂ������v�Ƌ��������B25�N�x���ɕK�v�Ȓ�����x�v���I���A�u26�N�x����̎��{��ڎw�������v�Ƙb�����B

�@�ی�҂ւ̎x���ł́A���z���p���̕⏕�œ����s����������ڎw�����Ƃ�A����������݂��ď����̒Ⴂ���тɎ�����x�������鐧�x����������Ƃ����B

�@�s�o�Z�̎q�ǂ��ւ̑Ή��ł́A�s���ς��w�Z�̋����O�ɐ݂����u�Z���t���[�X�N�[���v�̏[���ȂǂɎ��g��ł���B�L��s���́u����݂̂Ȃ炸�A�����̊ϓ_���{��Ƃ��ăp�b�P�[�W�Ŏ��g�ނׂ����B����ψ���Ǝq�ǂ����N�ǂ̘A�g�̉��A��������Ǝx���������������v�Əq�ׂ��B

�@���c�c���́u�����\�Ȑ��x�ɂ��A�ł��ꂵ�ސl��D��I�Ɍ������Ăق����B�����Ȉӌ����A���������Ȃ���A�Ώۂ����X�ɍL���邱�Ƃ��T�d�ɍl���Ă��炦����v�Ɨv�]�����B

�@�s���ς̓t���[�X�N�[���𗘗p����q�ǂ����s�̔����ق���p�فA�Ȋw�ق𗘗p����ہA�Љ�w�Ƃ��Ă̒c�̊�����K�p���邱�Ƃ���������B����Ɏs�́A�s�o�Z�̎q�ǂ����Ώۂɂ������ꏊ���̓����Ɏ����قɐݒu������j�������Ă���B

�i2025�N�R��19���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

���ŗ��g�啝����������

�L��s�����y�@�s�v�̐i�������

�@�L���Y�s����17���A2026�N�x����̎��{��ڎw���u�u�s���Ō���5������10���ւ̊g��v�ɂ��āB�lj������Ƃ��čs�������v�ŔP�o����z���A5�����̊g��ɕK�v�ȁu�N100���~�v����������ꍇ�A���ŗ��̊g�啝��������\��������Ɩ��炩�ɂ����B�s�c������ψ���ŁA���䗘���c���̎���ɓ������B

�@�L��s���͍�N11���̎s���I�ŁA���ŗ�10���ւ̊g�������Ɍf���ē��I�B���̓����u����͑�Ϗd���B�B���Ɍ����A�ő���̓w�͂��������v�Ɗ�{�p���͈ێ�������ŁA�B���Ɍ������ۑ�Ƃ��ā��s�������v�ō����ݏo���邩�����ݏo�������������łɐU��������邩�[��2�_���������B

�@�s���Ō��ł̍������s�������v�ŔP�o�����|�́A�n�������@�Ɋ�Â������ȍ����Ō��܂��Ă���A�s���Ō��ŏ��̕t�ь��c�ł����L���Ă���B���݂�5�����ł��ێ����邽�߂ɖ��N100���~���x�̍s�������v���s���Ă���A10���Ɋg�傷��ɂ͒lj���100���~�قǂ��K�v�ɂȂ�B

�@10�����ł̎��{��ڎw��26�N�x�̓A�W�A�E�A�W�A�p�����Z���i���m�E���É����j���T���Ă���A�L��s���͗����Ɏs�\�Z�������ĂȂ��u���łɍ�����U��������邩�s���������A���߂��ƌ�����ł͂Ȃ��v�Əq�ׂ��B

�@����c�����u�s�������v�̐i���ɂ���Ă�26�N�x�̌��ŗ���9����7�������蓾��̂��v�Ƃ������ƁA�u����ʂ��10�����匴���v�Ƃ�����Łu���ɍs�������v�i�̔P�o�z�j��80���~��������A9�����ł͂��蓾��v�Ɠ������B

�@�܂��A�؋��ԍς̂��߂̎s�̒����u�����Ҋ���v�����ł̍����ɂ��Ȃ��_�����߂ċ������A���̗��R�Łu�ً}���I�v�Ɋ���������ɂ����ꍇ���u���ł̐[�x��͓���v�Əq�ׂ��B

�i2025�N3��18���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

����2025�N�x�\�Z����

���É���@�{�ۏ����L���G���A

���H����1���������J������

�@���݁A���É���ɓ���ɂ͑�l500�~�i���w���ȉ��͖����j�̗������K�v�B���؎����ł́A���V�ۂ��V�ہA��[��ۂ��ɂ���B�{�ی�a��ϐk���Ȃǂ𗝗R�ɕق��Ă���V�炪����u�{�ہv�͏����B

�@�����J���ɂ���ėU�q�𑣐i���A�s���ɂ����É����g�߂Ɋ����Ă��炤�B�{�ۈȊO�̃C�x���g�̎Q���҂𑝂₷�_��������B�������Ԓ��̗���Ґ���ϗ��������̑����Ȃǂ܂��A�L���G���A�݂̍������������B

�@���{�����́A���Ƃ̎��m�Ɖ^�c�Ǝ҂Ƃ̒������Ԃ��l�����A���H�ȍ~�̍ő�1�����Ԃ�z��B���Ɣ��500���~�́A�`�P�b�g�̊m�F��ʏ�ƈႤ�{�ۑO�ōs�����߂̐l���m�ۂ�A�L���Ƃ��Đ��荞�B

�@�L���Y�s����2�����{�̒���Łu�{�ۈȊO���ɂ��Ă����v�ɉe�����Ȃ����ׁA�C�x���g�̊������ɂȂ�A���Ɍ����ɂȂ�Ȃ��Ȃ�A�P�퉻���铹���J����Ǝv���B���É���ň�ԉ��l�������{�ۂ̖������͍l���Ă��Ȃ��v�Ƙb�����B

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

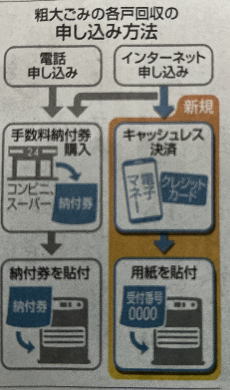

�e�傲�݂̊e�ˉ���萔���@�L���b�V�����X���ϓ���

�@�s�͌�1��A�e�˂��Ƃɉ������e�傲�݂̎萔���̎x�������@�ɂ��āA2025�N�x���ɃN���W�b�g�J�[�h�ȂǃL���b�V�����X���ς�����B���݂͓d�b��C���^�[�l�b�g�Ő\������A�R���r�j�ȂǂŎ萔���[�t�����w������K�v�����邪�A����Ő\���Ǝx�����������ł���L���b�V�����X���Ŏs���̗��������߂�B

�@�s�v�ȉƋ�⎩�]�ԂȂǑe�傲�݂̊e�ˉ���́A���W����7���O�܂łɓd�b���l�b�g�Ő\�����ށB���݂̏d����傫���ɉ�����250�`1500�~�̎萔����������A�s���̃R���r�j��X�[�p�[�ȂǂŃV�[����̔[�t�����w�����A���W�������Ɏ�t�ԍ����������[�t����\���ďo���K�v������B�\���҂̂����A6�����l�b�g�𗘗p���Ă���B

�@�L���b�V�����X���ς̓�����̓l�b�g�Ő\�����ꍇ�A�����ɃN���W�b�g�J�[�h��d�q�}�l�[�Ō��ςł���悤�ɂȂ�B���ώ��ɔ��s������t�[�����������A��t�ԍ������ɏ������肵�Ă��݂ɓ\�邱�Ƃ��������Ă���B�d�b�̏ꍇ�́A����܂Œʂ�[�t�����w������K�v������B

�@�s��26�N3������̓����J�n�Ɍ����A25�N�x�����\�Z�ĂɎ�t�V�X�e���̊J����Ȃ�8596���~���v�サ���B���ǂ̒S���҂́u�[�t�����ɍs����Ԃ��Ȃ���B�����̌���ɂȂ���v�Ƙb���Ă���B�e�傲�݂̏������@�͑��ɍ`��̏����{�݂Ɏ��Ȕ���������@������B

�i2025�N3��13���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

����2025�N�x�\�Z����

�����E���\�͌����3���Ɓ@

�s�A1��3480���~���v��

�@�������k���E���̐�含��X�L�������߂邽�߁A�s��2025�N�x�ɎO�̎��ƂɎ��g�ށB�u���H�I�Ȍ��C�v���O�����̊J���v�u�d�b���̕⏕�V�X�e�������v�u�x�@�Ƃ̏��̑������L�v���B25�N�x�����\�Z�ĂɌv1��3480���~�̎��Ɣ�荞�B

�����C�v���O����

�@�s�q�ǂ����N�ǂɂ��ƁA�����Ȃǂœ������������i�̔����ȏ�͌o���N����3�N�����B�Ή������͍��~�܂�̏�Ԃ������A��i���y�̎w�����Čo����ςގ��Ԃ��\���Ɏ��Ȃ��B���܂��Ή��ł����A���Ɏ��E�����敾���A�E��𗣂��P�[�X������B

�@����̌��C�͍��w�ɂ��m���̏K�������S�̂��߁A�V���Ȍ��C�v���O�����͌���Ɩ��ɑ��������e��ڎw���B���ƂƐE�����ꏏ�ɍl���A���܂��܂ȏ�ʂ�ݒ肵�A�q�ǂ���ی�҂̖����������錤�C����������B��ʂ͎q�ǂ��ւ̕�������ی�҂Ƃ̖ʒk�Ȃǂ�z�肵�Ă���B�Ή��͂������łȂ��A����̋C�����𗝉�����_�@�ɂ��Ȃ�B

�@26�N3���̓�����ڎw���A380���~���v�サ���B���������̒S���҂́u���X�̑Ή��ɒǂ��A���H�I�ȃX�L�������|�I�ɕs�����Ă���B�o���s����₤���ʓI�ȓ��e�ɂ������v�ƈӋC���ށB

���H�I�X�L������AI���p��

���d�b�Ή��V�X�e��

�@�d�b�Ή��Ɩ���⏕����V�X�e���́A���N1���ɐ��������Ɏ�����������\��ŁA��p��3100���~�������ށB

�@��b���e�������Ńe�L�X�g�����A�l�H�m�\�iAI�j�����e�͂��āA���k�ɍ������{���T�[�r�X�Ȃǂ̏����p�\�R���̉�ʂɕ\������B��i�Ȃǂ���ʂł��Ƃ���Ɋm�F�ł��邽�߁A�������₷���Ȃ�B

���x�@�Ə�L

�@�x�@�Ƃ̘A�g����������V�X�e�����C��1���~�ŁA���N3���ɓ�������\��B���݁A�����������k���e����1�x�A�x�@�ɒ��Ă���B�V�X�e���̉��C��͑������L�ł��A�Ή����Ă̐i���̃f�[�^���Ȃǂ��e�ՂɂȂ�B

�@�s�q�ǂ��N�ǂ̒S���҂́u���育�Ƃ�ۑ��������ƒ낪�ǂ������ւƐi�݁A�q�ǂ����K���Ȑl�����ƌ�����悤�Ɏx������̂������̖����B�g�D�Ƃ��ĉ��߂ēy�����������ƌł߂����v�Ƙb���Ă���B

�i2025�N3��12���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

���ԃX�N�[���⏕�u�����v

�s�o�Z�Ҏx���@�s�����p�Ҏ��Ԓ�����

�@�s�c��2�������10���A�{��c���ĊJ�����B�s�o�Z�̎������k�����p���閯�Ԃ̃t���[�X�N�[���̉^�c�҂◘�p�ƒ�ւ̕⏕�ɂ��āA�L���Y�s���͐�s�����̂◘�p�҂̎��Ԃ�������ŁA�u�ǂ�ȑΉ����邩�����������v�Əq�ׂ��B��䐳�m�c���̎���ɓ������B

�@�s���ς͌��݁A�s�o�Z�̎q�ǂ��ւ̑Ή��Ƃ��āA�s���̏����w�Z���̋����ȊO�ŋ��ꏊ�Â����i�߂Ă���B��ʓI�Ɂu�Z���t���[�X�N�[���v�Ƃ����A2025�N�x�͒��w�Z��87�Z����S110�Z�Ɋg�債�A���w�Z�ł̓��f���Z5�Z�Ŏ��{����B�����\�Z�Ă�3��6539���~���v�サ���B

����A���c���͎q�ǂ������������w�Z���̂ɍs�����Y��A�ی�҂�������ߊς����肷�錻���i�����B�e������邽�߂ɗ��E���Ď���������A��p�S�Ɋ����Ė��ԃX�N�[���ɂ��ʂ킹��Ȃ��������ʁA�q�ǂ����Ђ�������ƂȂ����P�[�X���������Ǝw�E�B�u���l�ȃt���[�X�N�[���̑��݂��Z�[�t�e�B�[�l�b�g���v�Ƒi�����B

�@�L��s���́A�s���ς��ƒ�Ȃǂ̃I�����C���w�K��A�w�т̏�Ƃ��Ẵ��^�o�[�X�i���z��ԁj�����p�����x�����i�߂Ă���Ɛ����B�u���Ԓc�̂ɒʂ��������k�̕ی�҂ւ̌o�ϓI�x���̏d�v���͔F�����Ă��邪�A���܂��܂ȉۑ肪����v�Əq�ׂ��B�s���ςɂ��ƁA�⏕�Ɍ����Ă͖��Ԃ̃t���[�X�N�[���̎��Ԃ�c������K�v������Ƃ����B

�@�s�c���ɂ́A�s�o�Z�̎q�ǂ��̕ی�҂▯�ԃt���[�X�N�[���̉^�c�҂��s������K��A�L��s���Ɏ��Ԃ�`���ĕ⏕��v�]�����B

�@���w���̎q�ǂ�2�l���s�o�Z�ŁA�ی�҂̒c�́u���É��s���l�Ȋw�щ�����v�̑�\�߂�������߂���́A���K�I�ȕ��S��{�݂̏��s�����ۑ肾�Ƌ��������B���p�����͌���1�l4���`5���~�Ƃ����B���a��̃t���[�X�N�[�����^�c����m�o�n�@�l��\�����̋ߓ���q����́A�{�݂̉ƒ��Ȃǂ����S�����A���p�҂̂��Ƃ��l����Ɨ������グ�ɂ����ƁA�����i�����B

�@�L��s���͂��܂��܂ȑI������������͑���Ƃ��āA�u�ǂ̉ƒ�ɂ��ς��Ȃ��x�������̂��s���̖�ڂ��v�Ɠ������B

�@�����s�͖��ԃt���[�X�N�[���̗��p���������z�ő�2���~�⏕���A�^�c�ґ��ɂ��⏕�����Ă���B

�ʊw�H�̏��u�����鉻�v

�s�A���S�m�ۂցA�V�X�e�������i

�@�ʊw�H�̈��S�m�ۂɂ��āA�s��10���A�K�v�ȉ��f�����ɑ�����ӏZ���̐���w�Z����̗v�]�A���̃f�[�^�Ȃǂ̏����V�X�e�������Ă܂Ƃ߁A�f�W�^���n�}�ɕ\���u�����鉻�v��i�߂���j���������B2025�N�x����V�X�e�����{�s���{���A���Ə��ɓw�߂�B

�@�_�_�i�c���̎���ɎR�c�D�l�ΐ��y�؋ǒ����������B�s�́A�����鉻��ʂ��āA�悲�Ƃɖ��N5�`7���ɊJ���u�ʊw�H���S����v�̌���L���ɐ������B

�@22�N3���A�����c�Ӓʂʼn��Z�����������w���̏�������p�Ԃɂ͂˂��S���Ȃ������̂܂��A�s��23�N1���A���̌���Ɠ��l�ɒʊw�H�ŕБ�2�Ԑ��ȏ�����f����s��131�����ɂ��đK�v�ƌ��߁A���ӊ��N�𑣂��H�ʕW���Ȃǂ̑������Ă����B�����A�_�c���͑�ɏZ����w�Z�̐�����������Ă��Ȃ��Ǝw�E���u���S��͒S�ۂ���Ă������v�Ə\���ȑ�����߂��B

�@�R�c�ǒ��͏Z���̐����ׂ��������Ƃ�����Łu�V�X�e�������p���A131�����ɂƂǂ܂炸�A���ݓI�Ȋ댯�ӏ��̒��o�ɂ��Ȃ������v�Ɠ��فB�L���Y�s����26�N�x�ȍ~�̗\�Z�Ґ�����u�p���I�ȗ\�Z�m�ۂɓw�߁A�����擪�ɗ����W�ǂƈ�ۂƂȂ��ēw�͂��Ă����v�Ƌ��������B

�i2025�N3��11���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�s���p�ك��j���[�A���@���璷���j�@33�N�x�߂ǁA�K�͊g��

�@�s�c��2�������7���A�{��c���ĊJ�����B�J�ق���37�N�߂������A�V������W���X�y�[�X�̋������ۑ�̎s���p�قɂ��āA�ؓc�m�L���璷��2033�N�x���߂ǂɋK�͂��g�債�ă��j���[�A����ڎw���l�����������B25�N�x���琮����@�̌������n�߂�B

�@����̔���������ɗ��s���p�ق́A���z�ƍ���I�͎��̐v��1988�N�i���a63�j4���ɊJ�ق����B���f�B���A�j�́u���������̏����v��G�R�[���E�h�E�p�����\����m��ƁA���c�k���̍�i�Ȃǖ�9500�_�������B�J�ُ��N�x�͖�159���l�i��N�x�͖�42���l�j���K�ꂽ�B

�@�{�݂̘V�������i�݁A���זʐς�7232�������[�g���Ƌ������ۑ肾�B���̐��ߎs���ߔN���j���[�A���������p�ق͍L���A�����ʐς����s�s�Z�����p�ق͖�2���������[�g���A���l�s�̉��l���p�ق͖�2��7�畽�����[�g���B���É��s����N7���ɔ��p�ق̖��͌���ɂ��ĕ������s���A���P�[�g�i�E1917�l�j�ł́A��7�����u�L���č��G�����A������茩����W�����v�����҂����B

�@�u�W���ꏊ�������A�M�d�Ȏ����i���s�����ڂɂ���@��\���Ɋm�ۂ���Ă��Ȃ��v�Ǝw�E���������B�s���ϔ��p�ّ����ۂɂ��ƁA�O��������ɂ͖��t�ɋ߂��Ƃ����A�����Ɍ����đ�K�͂ȉ��C���K�v�ɂȂ��Ă���B

�@�ؓc���璷�͓��قŁu�{�K�͂̊g�������ɓ���A������@�L���������A��s�s���É��ɂӂ��킵���K�͂̔��p�ق�ڎw���v�Əq�ׂ��B���������͊J��45���N�ƁA�������X���p�قƂ̗F�D��g20���N�ɂ�����33�N�x���߂ǂɊ�����ڎw���Ƃ����B

�@�s��25�N�x�����\�Z�Ăɐ�������������荞�݁A���C��z�A�ړ]���z�Ȃǂ��܂��܂Ȏ�@����������B���쎁���v�������{�݂ɂ��Ắu�������̂����p��i���ƍl���Ă���v�i���ہj�Ƃ��A���Ȃ������Ō�����i�߂�B

���]�Ԉ��S���p�ցu��c�v���H

�@�s��7���A���]�Ԃ̈��S���p�⊈�p���i���l����u���]�ԗ��p�������c�v��10��31����11��1���ɁA���J�|�@���É��s����i���a��j�����C�����ɊJ�����Ƃ𖾂炩�ɂ����B�q�ǂ������̊֘A�s������悵�A���É����֏�i������j�̃C�x���g�Ƃ̘A�g����������B�S������1500�l�̎Q���������ށB

�@��c�͊e�n�ŊJ����12��ځB���⎩���́A���]�Ԋ֘A��ƁA���Ԓc�́A��w�Ȃ�20�ȏ�̒c�̂��W�܂�B�u����p�l�����_�Ȃǂ�ʂ��A���]�Ԃ̈��S�ȗ��p����̐����A��ʃ��[���̌[���Ȃǂ���L����B

�@�s�͊֘A�s���Ƃ��āA�v����ʌ����i����j�Ŏq�ǂ������ɑ̌��^�̎��]�Ԃ̃��[����}�i�[�A���S�ȏ������w�ԋ������J���A�����2026�N�A�W�A�E�A�W�A�p�����Z���i���m�E���É����j�̋��Z���ɉ����肵�����É����֏�ɐ����\��́uBMX���[�X�R�[�X�v�ŊJ�����C�x���g�ƘA�g��}��B

�@�u��K�͂ȍ��ۑ��J����R�[�X�͑S���ł����Ȃ��A���É��w������߂��B���֏�́iBMX�̐��n�j�ƂȂ�\��������B�v�R�c�ǒ��́u���n�ɂȂ���悤���e����������v�Ɠ��ق����B

�i2025�N3��8���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�������݊e�ˎ��W�Ɂ@28�N�x���珇���@�����ԕs����

�@�s�c��2�������6���A�{��c���ĊJ�����B���݂͎s���e�n��̏W�Ϗꏊ�i�X�e�[�V�����j�Ŏ��W���Ă���y�b�g�{�g���Ȃǂ́u�������݁v�ɂ��āA�s��2028�N�x����e�˂Ŏ��W������@�ɏ����A��ւ�����j���������B26�N�x����̃��f�����ƂŌ�����B�����c���̎���ɏ��ъ��ǒ����������B

���ʂ̂܂ܐς߂�ԗ�����

�@�s�͌��݁A���y�b�g�{�g�����r���ʁ������e���E�G���[�̎������݂S��ނ��A�n��̏W�Ϗꏊ�Ŏ��W���Ă���B�W�Ϗꏊ�ł͏Z����\�̕ی����ψ��������Ԃ߁A������ƕ��ʂ���Ă��邩�`�F�b�N��������A�o���������������肵�Ă���B�s�ɂ��ƁA�ψ��͏Z���̕��S�ɂȂ�A�Ȃ��s�����ۑ�Ƃ����B

�@�����Ŏs�͉R���݂ȂǂƓ����悤�ɁA�e�Z��O�ł̎��W�������B�����A���W�ӏ���������ƁA�K�v�ȏW�ώԗ���l��������ĔN��20�����~�̒lj��o�������Ƃ����B�s�͓K�Ȏ��W�͕��@�������邽�߁A26�N�x����ꕔ�n��Ń��f�����Ƃ����{����B�e�ˎ��W�Ɍ�����25�N�x���A1���2��ނ̎������݂ʂ����܂ܐς߂���W�Ԃ�召�̌v2�䓱������B

�@�����c���́u������i�݁A�W�Ϗꏊ�܂Ŏ����������čs���̂́i����҂́j���S���傫���B��������̊ϓ_������A�e�ˎ��W��]�ސ�������v�Ɩ{�i���{�Ɍ��������ʂ������₵���B

�@���ыǒ��͓��قŁA�o���}��������I�ȕ��@��A�s���ւ̉e����������K�v������Ɛ����B26�N�x�̓��f�����ƒn��̏Z����ΏۂɁA27�N�x�ɂ͎s���S��̎s���ɑ��A�A���P�[�g���s�����j���������B���̏�ŁA�u���،��ʂ܂��A27�N�x���ɕ��j�����߁A28�N�x���珇������ł���悤�A��̓I�ȓ����������Ă��������v�Əq�ׂ��B

�@���W���@�́���ނ��ƂɕʁX�̑܂ɓ���遞�ʂƃy�b�g�{�g���͈�̑܂ɓ���遞�r�o�ʂ̏��Ȃ��r��ʂ̎��W�p�x�����݂̏T1�猸�炷�[�Ȃǂ�z��B���f�����Ƃ�26�N�x����2�N�ԁA���܂��܂Ȏ��W���@��g�ݍ��킹�A5�n��Ŏ��{����B

���Ȕ����l�b�g�\��Ɉڍs�@26�N�x������

�@�s���⎖�Ǝ҂����݂��e�����{�݂Ɏ���^�ѓ����u���Ȕ����v�ɂ��āA�s���ǂ̏��і��O�ǒ���6���A2026�N�x���̓�z�H��i�`��j�̍ĉғ��ɍ��킹�A���O�\��ł���V�X�e��������Ɩ��炩�ɂ����B

�@�s�ɂ��ƁA���Ȕ����́A�܂��A�e��̊����Ə��ł��݂̌������āu���F���v������Ă���A��ނɉ����Ċe�����{�݂ɂ��̓��̂����ɉ^�ԕK�v������B�e�{�݂ōĂт��݂̌������A�����Ԃ��ƌv�ʂ��A�������x�����B�����A�����z���ɖΊ���N���Ȃǂ͎������W�����A�҂����Ԃ���������Ƃ����B

�@�s�͂��̖����������邽�߁A�C���^�[�l�b�g�Ŏ��O�\��V�X�e�����\�z���A���Ԙg��݂��Ď������W�����Ȃ��悤��������B�����Ə��ɗ�������Ԃ��Ȃ���B�����A������2��1��Ɍ��邽�߁A�O����Ȍ�����A���݂̎d�����@�̎��m�O�����������B������́A�������̃V�X�e���Ɉ�{������B

�@�܂��A���݁A�������ς݂̂ƂȂ��Ă��鏈���萔���ɂ��āA�L���b�V�����X���ς̓��������߂鎿��ɁA���ыǒ��́u��s�s�s���Q�l�Ɍ�����i�߂�v�Ɠ��ق����B

�@���Ȕ�����͌��݁A�R���݂����q�i����j�A�y�c�i�����j�A�C�i��j��3�H��A�s�R�e�傲�݂͑�]�j�ӍH��i�`��j�A�j�Ӎ���͈�����i���������s�j�ƂȂ��Ă���B�ݔ��X�V���̓�z�H���27�N3��1���ɍĉғ�����\��ŁA�R�A�s�R�A�e�傲�݂�������B����ɒ��q�H��͑�K�͉��C�ɓ���A��]�j�ӍH��͋x�~����B

�@���Ȕ����͑����X���ɂ���A��]�j�ӍH��̏ꍇ�A23�N�x��4��746���i3098�g���j�B13�N�x�Ɣ�����͔{�ȏ�A�ʂ͖�1.5�{�ƂȂ��Ă���B

�i2025�N3��7���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

���ی𗬐��i�V�g�D�@�s�������j�@���쉡�f�A�i�ߓ���

�@�s�c��2�������5���A�{��c���ĊJ���A4��h��4�l����\���₵���B�L���Y�s���́A�s�̍��ی𗬐��i�̎i�ߓ��ƂȂ�g�D��2026�N�x�ɂ���A���ی𗬎��Ƃ���w����������j�𖾂炩�ɂ����B�e��������f�����S���I�ȋ@�\���������邱�Ƃ���������B�����T�V���c���̎���ɓ������B

�@�s�̍��ی𗬐��i�̎��Ƃ͌��݁A�ό������𗬋ǂ̍��ی𗬉ۂ��S�����Ă���B���ۂ́A16�N�x�̓��ǂ̐ݒu�ɔ����A�s��������ڊǂ��ꂽ�B

�@�����c���́A26�N�ɃA�W�A�E�A�W�A�p�����Z���i���m�E���É����j���J����A�e����e�s�s����K���l�������邱�Ƃ���A�ό��╶���̕���ȊO�ɁA���A�h�ЁA�o�ρA����Ȃǂ̕���ł��𗬂̑��i���d�v�ɂȂ�Ƌ����B�u�x�X�g�ȑg�D�̐��ɂ��āA�@���킹���ɑ��}�Ȍ������K�v���v�Ǝw�E�����B

�@�L���͓��قŁA�A�W�A�����u��ڈ���̃`�����X�v�Ƒ����A�u���É��̊X�������O�ɃA�s�[�����A���ۓs�s�Ƃ��Ă���Ȃ���𐋂���@��ɂ������v�Əq�ׂ��B�s�s�Ԍ𗬂̐��i�ɉ����A���Ԃ̌𗬂��㉟���������l��������Ƃ����B

�@���̏�ŁA�u�𗬂�����ɑ������`�ɔ��W���������B26�N�x�Ɍ����A������ׂ��g�D�̐��ɂ��ăX�s�[�h���������Č�������B���̃��[�_�[�V�b�v�̉��A�u�O�ւ̍��ۉ��i���Ȃ鍑�ۉ��j�𗼗ւƂ������g�݂����͂ɐi�߂�v�Ƌ��������B

�@�܂��A���s�s�Ƃ̌𗬂̓W�]�ɂ��āu�����g�͂��Ƃ��A���ɎႢ�E���ɂ��C�O�ɕ����Ă��炢�A���܂��܂ȕ���̐�i�I�Ȏ��g�݂��w�сA������Ă��������v�Əq�ׂ��B

�@���݁A�s�̎o���F�D�s�s��g��6�s�s�A�p�[�g�i�[�s�s��g��2�s�s�B

�����É��s�̒�g�s�s

���o���F�D�s�s�i��g�N�j

�E��E���T���[���X�s�i1959�N�j

�E���L�V�R�E���L�V�R�s�i1978�N�j

�E�����E�싞�s�i1978�N�j

�E�I�[�X�g�����A�E�V�h�j�[�s�i1980�N�j

�E�C�^���A�E�g���m�s�i2005�N�j

�E�t�����X�E�����X�s�i2017�N�j

���p�[�g�i�[�s�s�i��g�N�E����j

�E��p�E�䒆�s�i2019�N�ό��j

2025�N�Ɂu�F�D�𗬂Ɍ������o���v�����

�E�E�Y�x�L�X�^���E�^�V�P���g�s

�i2019�N�A�ό��E�����j

�h�V�p�X���x�ύX�u�l�������ŗD��v

�@�L���Y�s����5���A����Ɍf�����h�V�p�X�̐��x�ύX�ɂ��āA���p���̒l������D�悵�Đi�߂�ӌ����������B����҂�Ώۂɂ��Ă����s���A���P�[�g��2025�N�x�͎Ⴂ������܂߂Ď��{���A�l�����Ɋւ���ӌ����Č�����B

�@�L��s���́A�u����҂��O�o���T����X�������钆�A��t�������s���̌��N�����ϓ_����A�����̕��ɍL�����b������ƍl���A�l�������ŗD��Ɏ��g�݂����v�Əq�ׂ��B����ł͇@���p���̒l�����A���p�̊g��B��ԉ̗��N�ւ̌J��z���C�h�V�p�X�Ə�Q�҃^�N�V�[���̋����[���f���Ă����B

�@22�N�x�Ɏn�߂��s���A���P�[�g��25�N�x�A�����3��l�ɉ����A18�`64��3��l�ɂ����{���A�l�����Ɍ����Ď��⍀�ڂ𑝂₷�B�l�����ɂ���āA���ϗ��p���������҂̗��p���i�ɂ��Ȃ������l���B

�n��N���u������230���c�̎Q������

�@10�����璆�w�Z�̋x���̕�������n��̖��Ԓc�̂Ȃǂ��S���u�n��N���u�����v�Ɉڍs���邱�ƂɊւ��A�ؓc�m�L���璷��5���A�����_��230�ȏ�̒c�̂��Q�����������Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B

�@�n��N���u�����́A�x���̊w�Z�{�݂��J������`�ōs���A���{��w����n��̖��Ԓc�̂��S���B���E���̓������̉��P��A���k�̑I�������L����Ƃ��č��̕��j�ɉ����Ēn��ڍs��i�߂Ă���B

�@�s���ϐ��U�w�K���ɂ��ƁA�Q�����������Ă���͓̂�싅�A�T�b�J�[�A�o�X�P�b�g�{�[���A�����A�����Ȃǂ��w���ł���c�́B4���ȍ~�ɒc�̂̓o�^�t�����J�n���A���k��ی�҂�������I�Ԃ��߂̐�p�E�F�u�T�C�g���J�݂���B���k�̎Q���\�����݊J�n��9�������\�肵�Ă���B

�i2025�N3��6���@�����V���������j

���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@��

�s�c�����@�@

��ÓI�P�A���ƉƑ�

�ɍ��킹�����^�x���@�s�A�T�|�[�g�`�[��������

�@

�@����I�ɐl���ċz��Ȃǂ̃P�A��K�v�Ƃ���u��ÓI�P�A���v�Ƃ��̉Ƒ��ւ̎x����ɂ��āA�s�͎s�c��6������ŁA��Â╟���A����̐��Ƃ炪�W�܂�A�q�ǂ�1�l���̏ɉ����������^�̎x�����s���u�T�|�[�g�`�[���v�̔���������i�߂�Ɩ��炩�ɂ����B

����ÓI�P�A���@�l���ċz�̊Ǘ���C�ǐ؊J�����̂���̋z���A�o�ljh�{��r���Ǘ��Ȃǂ̈�ÓI�s�ׂ��K�v�Ȏq�ǂ��B2021�N�ɂ͈�ÓI�P�A���x���@���{�s����A��ÓI�P�A���ƉƑ��̓��퐶����Љ���S�̂Ŏx���邱�Ƃ����߂��Ă���B

�@�q�ǂ��N�ǂ�2019�N�x�̒������_�ŁA0�`18�̈�ÓI�P�A���͎s����434�l����Ɛ��v�B�s�͍��c��ɒ�Ă�����ʉ�v��\�Z�ĂŁA��ÓI�P�A���ɑ��A�����c�t�����Ō�E����z�u����ۂ̌o��̏������ƂƂ���1700���~���v�サ�Ă���B

�@���̋c�Ă�R�����鋳��q�ǂ��ψ����F�c����6��28���A�u�c�t���ł̎x���Ɋ֘A�����\�Z���o���̂ł���Γ��R�A���̐�̏��w�Z�A���w�Z�ł̎x�����l���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�s�Ǝ��̎x���̎d�g�݂��������ׂ��ł́v�Ƃ������A�s����7��1���̈ψ���Ń`�[������������j�𖾂炩�ɂ����B

�@�`�[���͈�ÓI�P�A�����R�[�f�B�l�[�^�[�v�����S�ƂȂ��Ĉ�ÓI�P�A���̏����W��B��t�A�ی��t�A���t�Ȃǂ̐��ƂƘA�g���Ďx���ɓ�����B�������獂�Z���Ƃ܂ł̊ԁA�i�w�Ȃǂɔ����ċN���蓾��������������c�����A�v��I�Ɏx���ł���悤�ɂ���̂��_���B

�@�Ⴆ�A�i�w��̊w�Z�ɃG���x�[�^�[��X���[�v��ݒu������A�g���u���⎖�̂�����Ď�������߂炤�w�Z���Ƙb���������肷�邱�Ƃ��l������B

�@����A�q�ǂ��N�ǂ����S�ƂȂ�A�s���ςȂNJW�@�ւƋ��c����B25�N�x�̊J�݂�ڎw���Ă����ÓI�P�A���̐e�q���𗬂ł���u�q��ăT�����v�Ɠ������ɃX�^�[�g���������l�����B

�@���ǂ̍������i�ǒ��́u���C�t�X�e�[�W�ɉ����āA�I�[�_�[���[�h�^�̎x�����ł���悤�ȑ̐�����肽���v�ƌ��A�ؓc�m�L���璷���u�q�ǂ����N�ǂƂƂ��ɁA��ÓI�P�A���̎x���Ƃ������ɐ��ʂ�����������A��̓I�ȘA�g�̌`��z���Ă��������v�Ƙb���Ă���B

�i2024�N7��3���@�����V��������蔲���j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�s�c����

���Z�i�w�ւ́u�s���w�������v�@�ݗ^�@���@���t�ύX����

�@�o�ϓI�ȗ��R�ō��Z�i�w������Ȑ��k���x������u�s���w�������v�ɂ��āA�s��26���A���݂̖����q�̑ݗ^�^���狋�t�^�ւ̕ύX���������Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B

�@���Z�ɓ��w����ۂɂ́A�����⋳�ȏ��A�ʊw����Ȃǂ̏����ł܂Ƃ܂���������p�ӂ���K�v������B��������2004�N�x�ɃX�^�[�g���A30���~���q�őݗ^�A�n�݈ȗ��A��N�x���܂Ōv3�C887�l���x�����Ă����B

�@����A����20�N�ō��⌧���A�w���㐧�x���g�[�����A13�N�x��404�l�̉�����s�[�N�Ɍ����X���ƂȂ�A��N�x�̉����209�l�������B���Z1�N���ȍ~�A10�N�����ĕԊ҂���̂����������A��P�[�X���B22�N�x���̖�������5�疜�~�]��ƂȂ�A���x���������K�v���o�Ă���Ƃ����B

�@���Y���s����26�N�x�܂ł��W����g���ԂƂ��Ă���s�́u�q�ǂ��̖����S�͉����v�ɐG��A�u�����̕��S�y���ɂ��ẮA23�N�x�͏A�w�����Ǝ������Z���Ɨ��⏕�̊g�[���f�����B���w���������x�݂̍�����A��������c�_���ē������o���v�Ƃ����B

�i2024�N6��27���@�����V��������蔲���j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�s�c����

�s�E���̗p�����@�K����������������

�@�s��25���A2025�N�̐E���̗p�����Ɍ����A�������x���������錟����i�߂Ă���A�K�������̔\�͎����̓���������ɓ���Ă���Ɩ��炩�ɂ����B�K�������́A�����̖��Ԋ�Ƃ⑼�s�s���̗p�����Ŏ�����Ă���B

�@�s�ɂ��ƁA�呲���x�����̎҂�13�N�x��3�C224�l���������A�ߔN��2��l�����荞�݁A�����X���ɂ���B22�N�x�ȍ~�A�v���[���e�[�V�����^�����̐V�݂�ꕔ�̎��������̑O�|���̑��A���ʂȌ������������K�v�Ƃ��Ȃ����{�������֕ύX����Ȃǂ������ʁA23�N�x��3�C418�l�Ƒ��������B

�@�s�́u�D�G�Ȑl�ނ̈���m�ۂɂ͕s�f�Ɏ������x�����P����K�v������v�Ɛ������A�K�������̓����́u�l�ނ��Ăэ��ތ��ʂ����҂ł���V�������g�݁v�Əq�ׂ��B����n�������̂Ō������Ƃ��ē������o��������l�ނ��Ăэ��ތ��ʓI��@����������Ƃ����B

�i2024�N6��26���@�����V��������蔲���j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�s�c����

���������ɑ�̓h���}�ف@26�N�u�L�b�Z��I�v�s�����������j

�@�s�́A2026�N������NHK��̓h���}�u�L�b�Z��I�v���ό��ɐ��������߁A�L�b�G�g���G���̐��a�̒n�Ƃ���錻�݂̒��������i������j�ɁA��̓h���}�ق����݂�����j���������B�������ӂ��������A���͌���ɂȂ���B

�@���������́A�G�g��̐��a�̒n�Ƃ���A�s�͊ό��ē��̐ݒu��A���É��w���瓯�����܂ł̑��}�G�g���H�̐����Ȃǂ�ʂ��ĕ����ό��𑣐i���Ă���B

�@��̓h���}�ق�ݒu�������s�s�������̊ό��q�łɂ��킢�A�o�ϔg�y�̌��ʂ����������Ƃ܂��A�s���́u����Ȃ�ό��U�q�̋@������Ă����v�Ƃ��āA�h���}�ٌ��݂�����������j�𖾂炩�ɂ����B

�@���������ɂ́A�G�g����������̑��Ղ�l�������Љ��G�g�����L�O�ق�����B�s�́A���L�O�قŁA�b�萫�̂��鎑���̓W��������s�����A�W�������̍X�V�Ȃǂ���������B

�@����ɁA�n��Z�����u�L���Q���v�ƈ��̂ŌĂԒ��������Ǝs�c�n���S���������w�����Ԗ�500m�̓��H��������ӂŁA�����䂩��̕��͋C�ɍ��킹�����H�Ɩ��̕ύX��A�N���}�c�̐A�͂Ȃǂ��l����B�������̂Ђ傤����r�ł����|�␅�����P��i�߂�Ƃ����B

�@��ÓI�P�A���e�q�̌𗬃T�����@���N�x�����Ɏ��{��

�@�s��24���A��ÓI�P�A���̐e�q���𗬂ł���u�q��ăT�������Ɓv���A2025�N�x�̑��������Ɏ��{�ł���悤������i�߂�Ɩ��炩�ɂ����B

�@�\�Z�Ăł́A��ÓI�P�A���ɑ��A�����c�t�����Ō�E����z�u����ۂ̌o��̏������ƂƂ��āA1700���~���v�サ�Ă���B�����ۈ牀�ɂ͊��ɓ��l�̕⏕���x������B

�@�s�́u��ÓI�P�A���ƉƑ����A���������̕ی�ғ��m�łȂ�������Ă���A�Y�݂�b���������肷������邱�Ƃ��K�v�B�v�T�����J�݂Ɍ����āA�K�v�Ȑl���̐���������ɂ��đ��}�ɉۑ�����Č�������Ƃ����B

�i2024�N6��25���@�����V��������蔲���j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@6������J��@16�c�ĐR�c��

�s���u�q�ǂ������\�Z�ɂ��܂��v

�@�s�c��6�����19���A�J����B����͗\������7��5�����܂�17���ԁi��\����͓�4���j�ŁA�v46��5�疜�~�荞��ʉ�v��\�Z�ĂȂ�16�c�Ă�R�c����B��\�Z�Ăɂ́A�����c�t���ň�ÓI�P�A���������ۂɕK�v�ȊŌ�E���̔z�u�Ɋւ���o��̏������Ƃɂ�1700���~���v�サ�Ă���B

�@�͑��������s���͒�ė��R�����ŁA�s���ς��{�N�x�A�q�ǂ������������A��]����E�ƂȂǂ̖��m�ȖڕW��`�����߂̎��Ɓu�L�����A�^�C���v��V�݂������Ƃ܂��A�u�q�ǂ��̉����ł́A1�~���\�Z��ɂ��܂��Ɏ��g��ł���v�u���{�ŁA��Ԏq�ǂ�����������v�Ƌ��������B

�@����ɁA4���Ɂu�Ȃ��╽�a�̓������߂���v���{�s����A5��14���ɕ��a�F�O���T���J�������ƂɊ֘A���A�u7����12���ɂ����a�ɂ��čl���鎖�Ƃ̊J�Â�\�肵�Ă���B��葽���̕������É���P�ɂ��Ēm��A�܂��㐢�ɕ��a�̌p�����s���Ăق����ƐS�������Ă���v�Əq�ׂ��B

�@2026�N�J�ẪA�W�A�E�A�W�A�p�����Z����A���j�A�����V�����̊J�Ƃ��������A�u���̍D�@�����A�����Ɋ֘A���鎖�Ƃ�W�J����B���É����u�Z�݂₷���܂��v�u�q��Ă��₷���܂��v�u�ǂ���Ⴀ�ʔ����܂��v�Ƃ����C���[�W��蒅�����Ă����v�Ƙb�����B

�i2024�N6��20���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

2024�N�x�\�Z����

�̑����X���̕a����������

���������g�����ɕ⏕�@�i1��500�~�j

�@�s��2025�N2������A�̑���_���A�X���A�t���Ȃǂ̕a�C�������镠�������g�X�N���[�j���O�����̕⏕���Ƃ��n�߂�B50�Έȏ�̎s����ΏۂɁA1�N��1��500�~�Ŏ���悤�ɂ���B24�N�x��ʉ�v�\�Z�Ă�1��8350���~���v�サ���B���ߎs�ł͏��߂Ă̓����Ƃ����B

���N����s50�Έȏ�Ώ�

�@�s�ł͂���܂ŁA�݂����咰����A�x����A�q�{����A������A�O���B�����500�~�́u�����R�C�����f�v�����{����Ă����B25�N2������A�ʂ̑���ł̂��܂��܂ȕa�C�̌������g�債�A��葽���̎s���̌��N����ɂȂ���B

�@�s���ł́A����̕��ʕʂ̎��S�Ґ����A�X������4�ʁA�̑�����5�ʁA�_�̂��E�_�ǂ���6�ʂƂȂ��Ă���B�S���ł́A�X������́A��������Ă���5�N��̐�������10%�������B

�@���������g�X�N���[�j���O�����́A�����ɃG�R�[�Ăĉ摜�f�f������B�̂ւ̕��S�����Ȃ���ɁA���ʂ������A�ُ킪���������ꍇ�ɁA���������ł���̑������������҂ł���B

�@�����24�N�x�́A������S�ʂ̏[�����}���悤�ɁA���f�����N�[�|�������A����܂ł̑咰�����q�{����A������ɉ����A�݂����x����A�O���B������܂�6��ނ��ׂĂ̌����Ɋg�傷��B

�@�܂��A4������A����ɂ��Ă̑��k����u���f�T�|�[�g�Z���^�[�v�̐ݒu��\�肵�Ă���B�Z���^�[�ł́A�s�̂��f�Łu�v���������v�����s���ɁA��f��d�b�ő������Ƃ��s���B

�@���N���i�ۂ̒S���҂́u�����̕⏕���Ƃ�ʂ��āA�����̎s���̖������ƂƂ��ɁA���N�ӎ��̌���ɂȂ������v�Ƙb���Ă���B

�i2024�N3��15���@�����V���������j

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

2024�N�x�\�Z����

�s����Â���֒�����500���~

�@�s�͌����{�݂Ȃǂ̌��݁A���C�̍ہA�o���A�t���[�ɂ��Čv��i�K����Ⴊ���҂�̈ӌ�����̑n�݂�ڎw���A2024�N�x�����\�Z�Ăɒ�����500���~���v�サ���B�s����Ǝ҂��C�Â��Ȃ��j�[�Y�f�����A���܂��܂Ȑl���������S���ė��p�ł���{�ݐ�����ڎw���B

�@�s�͌����{�݁A���H�A�����Ȃǂ̃o���A�t���[�ɂ��āu�����s�s�������w�j�v�Ŏd�l�Ȃǂ��߂Ă���A�Ǝ҂͎w�j�Ɋ�Â��Đv�A�{�H�����Ă���B�����A�S���҂́u�w�j�ɂ͐��߂ȂǂɊ�Â��āi�������邱�Ƃ��]�܂����j�Ƃ������ڂ�����A���̍��ڂ��B������Ă��Ȃ����Ƃ�����B�Ⴊ���ҁA����ҁA�x�r�[�J�[�Ȃǂ��g���q��Ē��̐l�������{���ɗ��p���₷���̂��A�v��i�K���猟������K�v������v�Ƙb���B

�@24�N�x�́A�z����K�v�Ƃ���l�������v��i�K����Q�悷��d�g�݂Â����A�ӌ����^�C�~���O�Ȃǂ��A�w���o���҂╟���W�҂Ȃǂō\������u�����̂܂��Â��萄�i��c�v�ȂǂŌ�������B���̎d�g�݂͐��ߎs�ł͎D�y�A���s�A���R�̊e�s�����ɓ������Ă���A����̒����A���͂��i�߁A�ł��邾���������x����ڎw���B

�@�������n�߂邫�������́A��N6���Ɏs����Â������É���̃o���A�t���[������s�����_��ŁA�Ԃ����̒j�����Q���҂��獷�ʔ����������B�s���������𐧎~�ł��Ȃ������s��ۂ��͑��������s�����Ӎ߂����ہA�j������u�{�ݐݔ��̌v��i�K���玄�����̈ӌ����Ăق����v�Ɨv�]���ꂽ�B

�@�͑��s���͓�8���Ɏo���s�s�̕ă��T���[���X�s�ɏo�������ہA�g���H���𑱂����`�����@�B�u�H���̑O�̎���ψ���ɏႪ���҂�������ăo���A�t���[�ɖ𗧂ĂĂ���v�Ƃ������������B�S���҂́u�N�ł����p���₷���{�݂�ڎw���A���ǂ����f���ĕ��L���������Ă��������v�Ƃ��Ă���B

�i2024�N1��27���@�����V���������j

�o�i�[�X�y�[�X

���É��s��c���n�ӂ₷�̂�

��462-0847

�����s�k�����2����8��23

TEL 052-991-5618

FAX 052-914-8070